Pernah mendengar

nama Mentawai sebelumnya? Kabupaten yang masuk ke dalam regional Provinsi

Sumatera Barat ini terbilang cukup terkenal. Potensi wisatanya menarik banyak

turis untuk berkunjung ke sana. Mentawai pada dasarnya diambil dari nama suku

yang mendiami wilayah tersebut. Mereka menyebut Kabupaten Mentawai dengan nama

Bumi Sikerei. Jika Anda berkunjung ke sana, jangan lupa untuk mengamati rumah

adat mereka yang salah satunya disebut Uma. Meski berada dalam wilayah

administratif Sumatera Barat, namun rumah adat Mentawai

memang bukanlah rumah gadang

Jenis-jenis Rumah di Mentawai

Jenis-jenis Rumah di Mentawai

Jika dihitung,

sedikitnya ada tiga jenis rumah adat mentawai. Pembagiannya

didasarkan pada fungsi rumah itu sendiri, antara lain:

1). Uma. Rumah adat

Metawai yang satu ini memiliki bangunan yang besar dan ditujukan sebagai tempat

penginapan bersama. Uma ini juga dijadikan bangunan tempat warisan serta

alat-alat pusaka disimpan. Selain itu ia juga kerap kali dijadikan tempat untuk

persembahan serta penyimpanan tengkorak hasil buruan. Fungsi lain dari Uma

adalah sebagai balai besar tempat pertemuan kerabat serta upacara-upacara adat.

Tiap kampung di Kabupaten Mentawai memiliki Uma masing-masing. Adapun yang

menjadi kepala dari Uma tersebut dikenal dengan istilah Rimata. Uma ini dibuat

dari kayu pilihan yang kokoh. Bentuknya seperti rumah panggung. Bagian

kolongnya biasanya dimanfaatkan untuk beternak.

2). Lalep.

Merupakan rumah adat Mentawai yang ditujukan bagi pasangan suami isteri yang

telah dianggap sah pernikahannya oleh adat. Lazimnya lalep ini berada di dalam

Uma.

3). Rusuk. Rumah

adat Mentawai ini dibuat secara khusus. Fungsinya sebagai tempat anak-anak

muda, janda serta orang-orang yang diusir dari kampung.

Membedah Bagian-bagian Uma

Sama seperti

bangunan adat di wilayah lain, Uma pun memiliki keunikannya sendiri. Salah

satunya adalah pembangunannya yang tak menggunakan paku sama sekali. Meski

demikian, Uma tetap bisa berdiri tegak tak mudah roboh. Rahasia Uma terletak

pada peletakan pasak dan tiang yang cermat dan rapi. Selain itu, konstruksi

kokoh Uma juga berkat sambungan silang bertakik yang apik.

Secara umum, bangunan Uma menyerupai tenda ataupun atap yang cenderung memanjang. Tenda atau atap ini dibangun di atas tiang-tiang. Tenda atau atap ini menangungi Uma secara keseluruhan bahkan nyaris ke lantai rumah. Atap Uma biasanya diambil dari daun rumbia serta tumbuhan lainnya yang hidup di rawa atau bibir pantai. Oleh karena beratapkan rumbia, masyarakat Mentawai rutin mengganti atap Uma mereka terlebih di musim penghujan.

Secara umum, bangunan Uma menyerupai tenda ataupun atap yang cenderung memanjang. Tenda atau atap ini dibangun di atas tiang-tiang. Tenda atau atap ini menangungi Uma secara keseluruhan bahkan nyaris ke lantai rumah. Atap Uma biasanya diambil dari daun rumbia serta tumbuhan lainnya yang hidup di rawa atau bibir pantai. Oleh karena beratapkan rumbia, masyarakat Mentawai rutin mengganti atap Uma mereka terlebih di musim penghujan.

Menengok kerangka

bangunan Uma, umumnya ia terdiri atas lima perangkat konstruksi utama rumah

yakni tonggak-tonggak, tiang-tiang penopang atap serta balok-balok. Semua fitur

ini kemudian dibangung berjejer dan melintang ke arah belakang. Untuk kemudian

selanjutnya mereka akan saling berhubungan bersama dengan balok yang memanjang.

Struktur Uma yang merupakan hasil dari teknik ikat, sambung dan tusuk ini cukup

kuat. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Uma pun tidak sembarangan,

melainkan bahan-bahan alam yang terjamin mutunya.

Jika ditelaah, ruangan Uma pun bisa dibagi menjadi dua jenis:

Jika ditelaah, ruangan Uma pun bisa dibagi menjadi dua jenis:

1). Bagian depan,

yang termasuk di dalamnya adalah serambi yang terbuka. Ia merupakan tempat

dimana anggota keluarga juga tetamu bisa mengobrol. Saat malam hari, tempat ini

juga ramai difungsikan sebagai tempat bercerita kejadian sehari-hari juga

tempat tidur bagi pria dalam anggota keluarga.

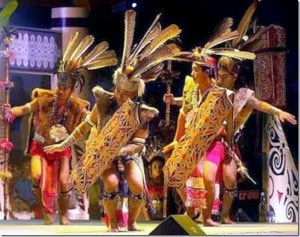

2). Bagian dalam,

yakni mencakup tempat tidur untuk keluarga terutama wanita. Selain untuk tempat

tidur, terdapat pula tungku perapian yang digunakan untuk memasak. Bagian

tengah Uma ini juga terkadang digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual

tarian adat Mentawai.

Rumah adat Mentawai ini umumnya dibangun bersama dengan pekarangan yang luas. Di bagian belakang Uma, masyarakat Mentawai umumnya menanam pohon sagu serta tanaman lainnya.